한반도에는 다양한 시대에 만들어진 다양한 지층이 형성되어 있습니다. 수십억 년 전에 만들어진 지층도 있고, 공룡이 살던 시대, 그리고 공룡이 멸종한 이후에 만들어진 지층도 있지요. 그 지층들을 살펴보면 한반도에서 일어난 많은 변화를 알 수 있습니다. 한반도가 두 개의 땅으로 분리되어 있던 시절, 바닷속에 있던 시절, 일본열도와 붙어있던 시절등 다양한 변천사가 있었다는 것을 한반도의 지질환경과 화석으로 알 수 있습니다.

그런데 한반도, 정확히 남한 땅에는 어디에서도 찾아볼 수 없는 시대의 퇴적층이 있습니다. 바로 신생대 고제3기라고 불리는 시기인 팔레오세, 에오세, 올리고세 시기의 퇴적층입니다. 남한에 남아있는 신생대 퇴적층은 주로 2천만 년 시대를 전후한 시기인 신제3기 이후에 만들어졌습니다. 앞서 소개한 동해안 일대의 퇴적층이 바로 그것이지요.

그런데 시선을 북한으로 돌리면 이야기는 좀 달라집니다. 북한의 경우에는 몇몇 지역에서 신생대 고제3기 시기의 퇴적층이 남아있는 곳이 있습니다. 황해북도 사리원시에 분포한 사리원분지와 평안남도 안주시에 분포한 안주분지가 바로 그것입니다. 이 두 지역에서는 한반도에서 유일하게 신생대 고제3기 시기 화석이 발견됩니다.

특히 사리원분지에서는 일제강점기 당시에 포유류의 화석이 발견된 기록이 있습니다. 이 화석들은 오늘날 황해도 봉산군에 위치한 탄전에서 발견되었습니다. 이 탄전은 봉산탄전(鳳山炭田)이라고 불립니다. 일제강점기 당시에는 일본어식 발음을 따라서 호산탄전(Hosan coalfield)이라고 불렀죠. 이번 글에서는 일제강점기 당시 일본 학자들이 발굴하고 연구하였던 한반도의 유일한 고제3기 시기 포유류 화석들에 대해서 이야기해보겠습니다.

(1). 봉산탄전

봉산탄전이 있는 퇴적층은 하부에 원생대 후기, 그러니까 대략 10억 년 전에서 5억 4천만 년 사이에 만들어진 상원계 지층으로 이루어져 있습니다. 그리고 그 위는 4기 홀로세 시기, 그러니까 현대에 와서 쌓인 자갈로 덮여있죠. 그러니까 봉산탄전은 대략 10억 년 전에서 5억 4천만 년 전의 지층과 오늘날 자갈층 사이에 만들어진 퇴적층으로 이루어진 탄전입니다. 이 탄전은 대동강의 한 물줄기인 재령강이 흐르는 평야 동쪽에 위치해 있습니다. 오늘날 이곳의 행정구역은 황해도 사리원시 봉산군입니다. 해방 이후 북한 학자들의 연구에 의하면 봉산탄전을 형성한 퇴적층은 어수층(Osu Formation)이라는 지층으로 명명되었습니다.

봉산탄전에서 주로 산출되는 석탄은 갈탄이라고 하는 종류의 석탄입니다. 갈탄은 66% 이상의 수분을 함유하는 석탄의 한 종류로 주로 가정용이나 연료용으로 사용하는 석탄이죠. 갈탄은 남한에서도 포항에서 발굴됩니다. 봉산탄전은 일제강점기 시기에 처음 발견되었습니다. 일제강점기 초기이자 일본에서는 메이지 시대 말기였던 1913년에 황해도 지역에서 공사중에 우연히 탄전이 발견되던 것이죠. 이 탄전에서 채광 작업은 1922년부터 시작되었습니다. 1935년의 기록에 따르면 봉산탄전에서 연간 10만 톤의 석탄이 발굴되었다고 합니다.

(2). 봉산탄전에서 처음 발견된 포유류의 화석

일제강점기 당시에는 봉산탄전에서 나뭇잎, 연체동물의 화석이 발굴되기도 하였습니다. 그중에서 가장 눈에 띄는 화석은 바로 포유류의 화석입니다. 봉산탄전에서 포유류의 화석은 1926년에 처음 그 존재가 알려졌습니다. 신타로 나카무라라는 지질학자가 봉산탄전에서 발굴된 코뿔소과의 화석을 소개한 것이 처음이었죠. 나카무라의 연구에 따르면, 코뿔소과의 이빨, 턱뼈와 다리뼈 일부가 발견되었다고 합니다. 그는 이 화석들이 중국에서 1924년에 학계에 보고된 킬로테리움(Chilotherium)의 것과 같은 것이라고 보고하였습니다. 다만 아쉬운 점은 그가 화석의 형태에 대해서 정확히 묘사하지를 않은 데다가 이 표본들이 현재는 행방을 알 수 없다는 것입니다. 심지어 사진조차 남아있지 않지요.

킬로테리움의 화석이 처음 보고된 1926년에 와세대 대학교의 시게야수 토쿠나가(徳永重康)교수는 봉산탄전에서 코뿔소과의 턱 화석 파편을 발굴하여서 이를 아케라테리움 마키(Aceratherium makii)라고 이름 붙였습니다. 동시에 그는 봉산탄전이 신생대 신제3기 마이오세 시기에 형성된 퇴적층에 속할 것이라고 주장하였습니다. 하지만 나중에 추가로 발견한 포유류 화석들은 내몽골 지역에서 신생대 고제3기 에오세 시기에 살았던 포유류들과 비슷한 종류라는 것이 밝혀지게 되었습니다.

봉산탄전에서 발견된 포유류의 화석을 본격적으로 기재한 학자는 도쿄 제국대학교-현 도쿄대학교-의 후유지 타카이(高井冬二)교수였습니다. 토쿠나가 교수가 발견한 아케라테리움의 화석과 개인이 소장하고 있었던 다른 화석표본을 연구할 기회를 얻어서 연구한 결과를 1939년에 발표하였습니다.

일제악점기 당시에는 총 53점의 포유류의 화석이 발견되었습니다. 하지만 아쉬운 점은 이 표본중 상당수가 현재는 행방을 알수 없거나 소실되었습니다. 현재 남아있는 화석들은 도쿄 대학교에서 보관중이라고 합니다.

(3). 봉산탄전의 포유류 화석

[1]. 봉산탄전의 브론토테리움과

브론토테리움과는 신생대 고제3기 시기에 살았던 기제목, 그러니까 말과 코뿔소의 친척인 동물입니다. 이 동물들의 화석은 북미와 중동, 그리고 아시아에서 발견되었죠. 봉산탄전에서도 브론토테리움과의 화석이 발견된 것으로 보아 이들중 일부는 한반도에까지 진출해서 살았던 것으로 보입니다.

타카이 교수는 봉산탄전에서 브론토테리움과의 것으로 보이는 송곳니와 어금니, 그리고 턱뼈 일부를 연구하여서 1939년에 그 존재를 처음 학계에 보고하였습니다. 그는 이 동물이 기존에 미국에서 발견된 프로티타노테리움(Protitanotherium)의 한 종류라고 결론 내리고 프로티타노테리움 코레아니쿰(P. koreanicum)이라고 분류하였습니다. 프로티타노테리움이란 '최초의 거대한 짐승'이라는 뜻으로 포유류의 시대인 신생대 초창기 시기인 고제3기떄 살았던 거대한 포유류라는 것을 뜻하는 이름이지요.

하지만 이 이름은 후에 실시된 재연구에서 분류가 다시 이루어지면서 유효하지 않은 이름이 되었습니다. 화석이 너무 단편적으로만 발견되었기에 과연 이걸 프로티타노테리움이라고 분류하는 것이 적절한가 하는 의문이 제기된 것입니다. 2004년에 발표된 연구에서는 이 생물의 화석을 프로티탄이라고 하는 포유류와 가까운 것으로 분류하였습니다. 그 반면에 2008년에는 이 포유류의 이빨 화석이 실은 다른 여러 종류의 포유류들의 이빨이 섞인 것이라는 연구가 발표되기도 하였습니다. 뉴욕 자연사 박물관의 매튜 C. 밀바클러 (Matthew C. Mihlbachler)연구원은 브론토테리움과의 분류를 정리한 연구에서 프로티타노테리움의 화석은 디플라코돈 엘라투스(Diplacodon elatus)와 파키티탄 아약스(Pachytitan ajax)라고 하는 포유류들의 이빨과 더 유사하다고 주장하였습니다. 어떻게 분류하는 것이 정확한가는 이견이 있지만 현재 학계에서는 타카이 교수가 처음 주장하였던 프로티타노테리움 코레아니쿰이라는 이름은 현재 유효한 이름은 아니라는 것으로 보고 있습니다.

[2]. 봉산탄전의 코뿔소

앞서 토쿠나가 교수가 1926년에 처음 보고하였던 아케라테리움 마키라는 동물을 잠깐 언급하였는데요. 토쿠나가 교수는 이 표본을 1929년에 오늘날 코뿔소(Rhinoceros)의 멸종한 종류라고 다시 재분류하였습니다 (그 이유는 언급하지 않았습니다.). 1939년 연구에서 타카이 교수는 이 동물의 화석을 재분류하였습니다. 어금니의 형태를 기반으로 보았을때 아케라테리움이라는 동물보다는 내몽골에서 발견된 카에놀로푸스(Caenolophus)라고 하는 동물과 더 비슷해 보인다는 것이죠. 하지만 나중에 이루어진 후속 연구에서 비록 이빨의 형태는 비슷해 보이기는 해도 결정적인 근거는 부족하다고 판단되어서 ?가 붙게 되었습니다. 그래서 처음에 아케라테리움 마키라고 명명된 이 포유류의 화석은 현재 카에놀로푸스? 마키로 분류되어 있습니다.

타카이 교수가 연구한 포유류 화석 중에서는 정확한 정체를 알 수 없는 동물의 화석도 있습니다. 어떤 포유류 화석의 턱 화석으로 본래 타카이 교수는 이 동물이 중국에서 발견된 맥의 멸종한 친척인 로피아레테스(Lophialetes)라고 하는 동물의 한 종류라고 판단하여서 로피아레테스 토쿠나가이(L. tokunagai)라고 분류하였습니다. 그러나 1965년에 미국의 뉴욕 자연사 박물관 소속의 레오날드 란디스키(Leonard Radinsky)박사는 이 동물의 이빨 형태가 로피아레테스와는 다르다고 결론을 내리며 이 동물이 아직 보고되지 않은 코뿔소의 친척인 동물이라고 재분류하였습니다. 하지만 정확히 어떤 분류군에 속하는가에 대해서는 알수 없습니다. 즉, 재연구가 필요한 화석 중 하나입니다.

[3]. 봉산탄전의 맥

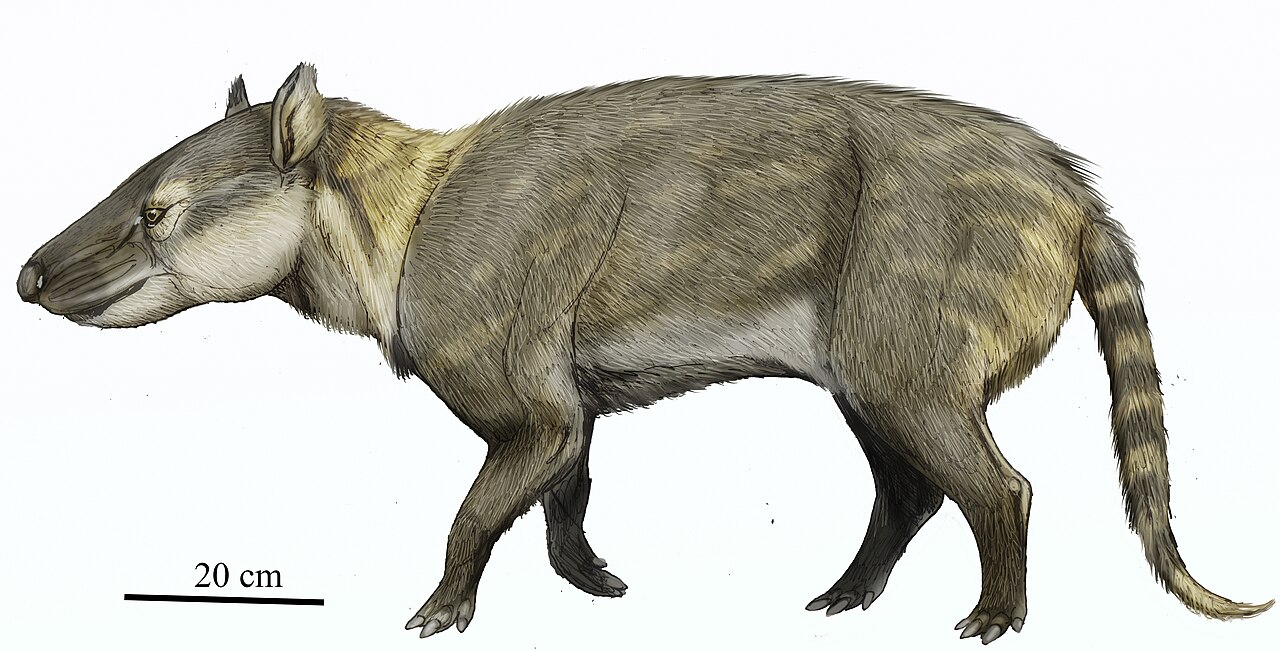

봉산탄전에서는 맥의 친척인 동물의 화석이 발견되었습니다. 맥은 오늘날 남미에서 사는 동물이지만 2천만 년 전에서 빙하기 시기까지는 유럽과 아시아, 북미대륙에서도 살았던 것으로 보입니다. 즉, 꽤 상당히 최근까지 전 세계 여러 지역에서 살았던 동물인 것이죠. 봉산탄전에서 발견된 맥의 친척은 본래 기제목의 다른 포유류로 분류되었다가 맥상과(Tapiroidea)로 재분류 되었습니다. 봉산탄전에서 발견된 맥상과는 총 2종류로 콜로돈 호도시마이(Colodon hodosimai)라는 포유류와 플레시오콜로피루스 그란게리(Plesiocolopirus grangeri)라는 포유류가 발견되었죠. 이중 플레시오콜로피루스 그란게리의 어금니 2개는 해방되기 딱 1년 전에 데페레텔라(Deperetella)라는 이름의 포유류로 재분류 되었습니다. 다만 이 화석은 현재 행방을 알 수 없다고 합니다. 타카이 교수가 논문에서 '행방을 알수 없다'라고 명시해놓았죠.

.

[4]. 봉산탄전의 고래의 친척

1943년에는 여기에 더해서 또 다른 포유류의 화석이 학계에 보고되었습니다. 당시 도호쿠 대학교 소속의 시카마 토키오(鹿間時夫)연구원 (후의 요코야마 국립 대학교 교수로 임용)이 봉산탄전에서 고래의 먼 친척인 메소닉스목(Mesonychid)의 화석을 발견하여 학계에 보고하였습니다. 비록 이빨 화석 몇 점만 발견되었지만 형태를 볼 때 메소닉스목의 한 종류인 하르파고레스테스(Harpagolestes)의 것으로 보인다고 판단되어서 하르파고레스테스 코레아니쿠스(H. koreanicus)라고 명명하였습니다. 하지만 후에 실시된 동아시아의 메소닉스목의 분포를 다룬 연구에 따르면 이 화석이 정말 하르파고레스테스의 것이 맞는지 의문이 제기되었습니다. 화석이 너무 단편적으로만 발견된 것이 결정적인 이유이죠. 이빨만 단편적으로 발견되었기에 정확한 정체가 의문시되는 하르파고레스테스 코레아니쿠스. 아쉬운 것은 현재 이 동물의 화석은 현재 행방을 알 수 없다고 합니다.

지금까지 봉산탄전에서 발견된 포유류 화석에 대해서 소개하였습니다. 봉산탄전에서는 포유류 이외에도 여러 식물과 연체동물의 화석이 발견되기도 하였습니다. 일본 학자들의 연구에 의하면 이 화석들은 중국이나 일본의 비슷한 시기의 화석들과 종류가 유사한 것으로 보인다고 합니다.

해방 이후 봉산탄전에서는 새로운 포유류의 화석이 발견되지는 않은 것으로 보입니다. 에 출간된 북한측에서 발표한 자료에서는 일제강점기 이후로 새로운 포유류 화석이 보고된 사례가 없기 때문이죠 (식물, 연체동물의 화석이 해방 이후에 추가로 보고된 사례는 있습니다. 참고로 북한에서 발표한 자료는 국립중앙도서관에서 합법적으로 볼수 있습니다.). 어쩌면 아직 발견만 되지 않았을 뿐 좀더 온전한 포유류의 화석이 봉산탄전이나 사리원 분지 어딘가에 남아있을 수 있을지도 모릅니다. 아쉬운 건 현재 사리원 분지는 북한 영토에 속해있어서 한국의 학자들이 가서 화석을 찾을수 없다는 것이죠...한반도에 평화가 찾아와서 자유롭게 연구를 할수 있는 날이 빨리 왔으면 합니다.

연구 및 자료 출처-

Granger, W., Gregory, W. K., & Osborn, H. F. (1943). A revision of the Mongolian titanotheres. American Museum of Natural History.

Matsushita, S., Onoyama, T. and Maejima, (1935), Geology and fossils of the Hosan Coalfield, Kokaido, Chosen. Chikyu, 23(6), 403-420 (In Japanese).

Mihlbachler, M. C. (2008). Species taxonomy, phylogeny, and biogeography of the Brontotheriidae (Mammalia: Perissodactyla). Bulletin of the American Museum of Natural History, 2008(311), 1-475.

Nakamura, S, (1926), Geology of Hosan Coalmine in Hosan-gun, Kokai-do, Korea. Chikyu, 5(1), 97-98 (In Japanese).

Russell, D. E. (1987). The Paleogene of Asia: mammals and stratigraphy. Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, Sciences de la Terre, 52, 1-488.

Shikama, T, (1943), A new Eocene creodont from the Hosan coal-mine, Tyosen. Bulletin of the Biological Society of Japan, 13(2), 7-11.

Szalay, F. S., & Gould, S. J. (1966). Asiatic Mesonychidae (Mammalia, Condylarthra). Bulletin of the AMNH; v. 132, article 2.

Takai, F, (1939), Eocene mammals found from the Hosan Coal-field, Tyosen. Journal of the Faculty of Science Imperial University of Tokyo series II, 5(6), 199-217, pls. 1-5.

Takai, F. (1944). 148. Eocene Mammals from the Ube and Hosan Coal-fields in Nippon. Proceedings of the Imperial Academy, 20(10), 736-741.

Tomida, Y. and Lee, Y. N, (2004), A Brief Review of the Tertiary Mammals from Korean Peninsula (Part Two Natural History Studies). National Science Museum Monographs, 24, 197-206.

https://encykorea.aks.ac.kr/Article/E0025552

(한국민족문화대백과사전: 사리원 탄전)

'고생물학 이야기' 카테고리의 다른 글

| 공룡의 체온 유지 (1) - 공룡과 골디락스 가설 (0) | 2025.02.01 |

|---|---|

| 동해안 일대에 분포하는 신생대 퇴적층 (4) 울산, 고래의 도시와 화석 (0) | 2025.01.25 |

| 동해안 일대에 분포하는 신생대 퇴적층 (3). 경주, 천년의 고도와 화석지 (0) | 2025.01.18 |

| 동해안 일대에 분포하는 신생대 퇴적층 (2). 포항, 한반도 최대의 신생대 화석지 (2) | 2024.12.08 |

| 동해안 일대에 분포하는 신생대 퇴적층 (1). 강원도에 있었던 고대의 호수 (2) | 2024.11.30 |