*여기에서 말하는 공룡은 육식공룡, 그중에서 벨로키랍토르와 같은 새와 가까운 분류군에 속한 비조류 공룡만 한정해서 이야기 한 것입니다. 그중에서 비행 능력이 없었던 것으로 보이는 공룡을 이야기 합니다.

새는 날갯짓으로 하늘을 나는 동물입니다. 하늘을 날기 위해서 새는 여러 조건을 가지고 있습니다. 먼저 새의 뼛속은 비행할 때 체중의 부담을 줄일수 있도록 텅 비어 있습니다. 거기에다가 하늘을 날 때 공기의 흐름에 저항력이 생기게 하는 칼깃형 깃털을 가지고 있습니다. 마지막으로 새는 하늘을 날 때 충분한 힘을 낼수 있도록 날개에 아주 강한 근육을 가지고 있습니다. 이 근육은 가슴근육과 연결되어서 새가 강한 날개짓을 할 수 있도록 힘을 제공합니다 (닭가슴살이 단백질 덩어리인 것을 생각해봅시다!).

1. 새의 비행

새는 날개를 쫙 펴서 하늘을 나는 활공 및 날개를 위아래로 휘두르는 날개치기 방식으로 하늘을 납니다. 새는 활공을 할 때 날개에서는 양력이라는 힘을 만들어냅니다 (양력은 유체의 흐름에 수직으로 작용하는 힘이란 뜻입니다.). 새의 날개를 보면 유선형 형태, 그러니까 앞은 둥글고 뒤로 갈수록 뾰족해지는 형태를 하고 있습니다. 새가 하늘을 날 때 새의 날개는 공기의 흐름과 마주하게 됩니다. 그런데 둥근 유선형 형태 덕분에 새의 날개의 위, 아래를 흐르는 공기의 흐름이 각각 다르게 작용합니다. 날개의 아래보다 위로 흐르는 공기의 흐름이 더 빨라지게 되죠. 덕분에 유속이 느리게 흐르면 압력이 증가하고 빠르게 흐르면 유속이 감소한다는 베르누이의 법칙이 날개, 그리고 날개 주변에 흐르는 공기에 적용되게 됩니다. 날개에 가해지는 압력이 위쪽은 감소하고 아래쪽은 계속 가해지면서 위로 떠 오르는 힘이 생기게 됩니다.

반면에 새가 날갯짓을 할 때는 날개를 아래로 내릴 때 공기가 새의 몸 아래로 밀려나게 됩니다. 그 반동으로 새의 몸은 하늘로 날아오르게 됩니다. 그리고 날개를 위로 펼치면 밀려난 공기가 올라오면서 역시 몸을 띄우게 됩니다. 즉, 활공, 날개치기 모두 새가 몸을 공중으로 띄울 힘을 제공하게 됩니다.

새의 강한 날갯짓. 이를 위해서는 위해서이야기 하였듯이 강한 근육이 필요합니다. 활공을 할 때는 공기의 흐름을 날개가 버틸수 있도록 강한 힘이 있어야 합니다. 그리고 날개치기를 할 때는 충분한 공기의 흐름을 만들어낼수 있도록 강한 날개짓이 필요하기 때문입니다. 따라서 새는 비행에 필요한 근육인 상오훼근(Supracoracoideus), 대흉근(musculus pectoralis major)이 발달되어 있습니다. 모두 새의 가슴에 위치한 가슴 근육입니다.

그런데 근육 외에도 필요한 것이 있습니다. 바로 어깨입니다. 수직으로 날개를 휘두르기 위해서 새의 어깨는 위로 넓게 펼쳐칠 필요가 있습니다. 그렇지 않으면 비행에 필요한 충분한 양력을 만들기 어렵기 때문입니다. 따라서 새의 어깨는 매우 독특한 형태를 하고 있습니다. 새의 어깨는 일반적인 다른 사지동물과는 달리 위치가 등 쪽으로 올라와 있는 형태를 하고 있습니다. 그래서 새는 팔을 수직으로 펼칠 수 있습니다.

그러면 새의 가까운 친척 공룡들, 가령 예를 들자면 벨로키랍토르와 같은 공룡의 어깨도 이와 비슷하였을까요? 새의 어깨는 어떤 과정을 거쳐서 형성되었을까요? 이번 글에서는 공룡의 어깨와 새의 어꺠에서 보이는 차이 및 그 진화 과정에 대해서 여러 편에 걸쳐서 이야기해보겠습니다. 1편에서는 공룡과 새의 골격에서 보이는 차이점을 이야기해보겠습니다. 새의 어깨는 다른 공룡의 어깨와는 어떤 점이 다르기에 비행이 가능할까요?

2. 공룡의 어깨와 새의 어깨

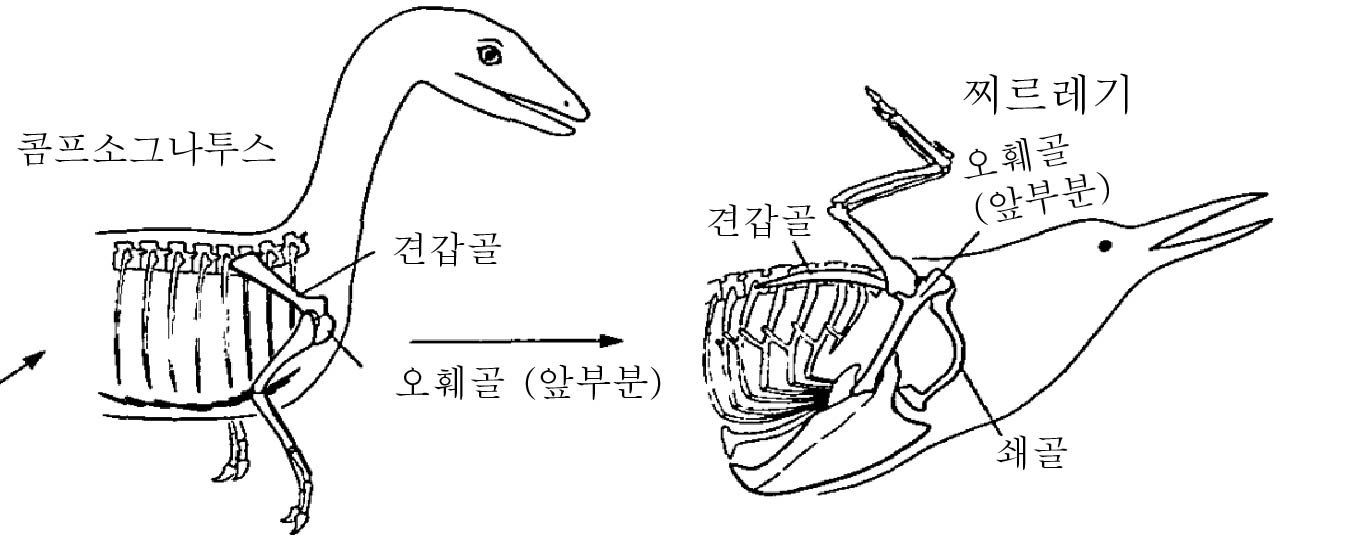

어깨는 여러 뼈의 연결로 이루어져 있습니다. 쇄골(clavicle), 견갑골(scapula), 오훼골(Coracoid), 그리고 위팔뼈인 상완골(humerus)입니다. 이 뼈들이 있어서 사지동물은 앞다리를 사용할 수 있습니다. 쇄골은 몸과 앞발(사람은 팔)을 연결하는 역할을 합니다. 견갑골은 팔을 위, 아래로 움직이거나 앞, 뒤로 움직일 수 있는 근육이 부착되는 부분입니다. 사람의 경우 이 뼈가 작아지고 등 쪽으로 이동하였습니다. 오훼골은 위팔뼈와 견갑골 등에 부착되는 근육이 고정되는 역할을 합니다. 마지막으로 상완골에는 가슴근육이 연결되어 있습니다. 덕분에 팔을 휘두르는 힘이 여기서 생깁니다. 새가 날갯짓을 강하게 할 수 있는 이유는 이 뼈들 덕분입니다. 견갑골의 위치의 변화 및 크기의 변화, 그리고 강한 가슴근육이 부착되는 상완골 덕분에 새는 날갯짓을 할 수 있습니다.

그런데 재미있는 게 하나 있습니다. 공룡의 어깨와 새의 어깨입니다. 공룡은 견갑골과 상완골의 크기가 크고 움직일 수 있는 범위가 매우 제한적입니다. 그 반면에 새는 이 뼈들의 크기가 작고 또한 움직일 수 있는 범위가 매우 넓습니다. 이는 견갑골의 위치 때문입니다. 앞에서 이야기 하였듯이 새의 견갑골은 진화과정에서 몸의 등 쪽으로 이동하였습니다. 덕분에 새는 공룡과 달리 윗팔뼈를 수직으로 휘두룰 수 있습니다 (참고로 새뿐 아니라 박쥐의 어깨 역시 이와 비슷하게 생겼습니다.).

이렇게 모습이 다르다는 점은 새와 가까운 공룡들은 새와 같은 날갯짓이 불가능하였다는 것을 뜻합니다. 즉, 새의 어깨는 어떤 특이 과정을 통해서 변화하게 되었고, 그를 통해 새는 비행 능력을 얻게 되었다는 것을 뜻합니다. 과연 새는 어떤 과정을 통해서 그 독특한 어깨를 가지게 되었을까요?

(계속)

연구 및 자료 출처-

https://www.sciencelearn.org.nz/resources/303-how-birds-fly

https://cafe.naver.com/pinnaver?iframe_url_utf8=%2FArticleRead.nhn%3Fclubid%3D12053650%26articleid%3D17896

https://post.naver.com/viewer/postView.naver?volumeNo=32564002&memberNo=31559503&vType=VERTICAL

Goslow Jr, G. E., Dial, K. P., & Jenkins Jr, F. A. (1989). The avian shoulder: an experimental approach. American Zoologist, 29(1), 287-301.

Novas, F. E., Motta, M. J., Agnolín, F. L., Rozadilla, S., Lo Coco, G. E., & Brissón Egli, F. (2021). Comments on the morphology of basal paravian shoulder girdle: new data based on unenlagiid theropods and paleognath birds. Frontiers in Earth Science, 9, 662167.

Senter, P. (2006). Scapular orientation in theropods and basal birds, and the origin of flapping flight. Acta Palaeontologica Polonica, 51(2).

'논문을 읽다 > 진화사' 카테고리의 다른 글

| 새의 날개짓, 공룡의 날개짓 (3)- 공룡의 비행, 그리고 진화 (2) | 2022.12.10 |

|---|---|

| 새의 날개짓, 공룡의 날개짓 (2)- 어깨의 변화 (0) | 2022.12.03 |

| 해마의 기원- 지구의 움직임과 해마의 이주 (0) | 2022.11.19 |

| 기린과 용각류 (2)- 왜 용각류는 유독 목이 긴걸까? (0) | 2022.11.12 |

| 기린과 용각류 (1)- 기린의 목이 길어진 또 다른 사연과 용각류의 기다란 목 진화 과정 (0) | 2022.11.05 |