이번 연구는 언론사 '이데일리'에서 보도되기도 하였습니다. 보도해주신 기자선생님께 감사드립니다!

기사 링크:

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02725686639023072&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

한국 학자 이름 딴 '고대 곤충' 생겼다

국내외 연구팀이 새로 발견한 고대 곤충명에 한 학자에게 받은 도움에 대한 감사의 마음을 담아 화제다. 학명에 우리나라 학자의 이름이 들어간 것은 이례적인 일이다.공주교대 출신의 독립연

www.edaily.co.kr

(이데일리: 한국 학자 이름 딴 '고대 곤충' 생겼다)

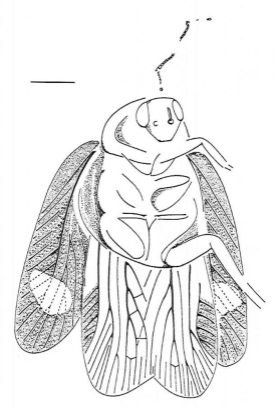

바퀴, 사마귀, 그리고 흰개미. 이 곤충들은 언뜻 볼 때는 거리가 매우 멀고 서로 관련이 없어 보입니다. 하지만 사실 이들은 가까운 친척 관계입니다. 바퀴와 흰개미는 둘 다 바퀴목(Blattodea)에 속합니다 (참고로 사마귀는 별도로 사마귀목-mantodea-에 속합니다.). 그리고 바퀴목은 사마귀와 함께 망시상목이라는 분류군에 속합니다.

그런데 망시상목에는 바퀴, 사마귀, 흰개미를 제외하고 또 다른 분류군이 있습니다. 현재는 멸종한 분류군으로 알리에노프테릭스목(Alienoptera)이라는 분류군입니다. 이 분류군에는 우메노콜레우스과(Umenocoleidae)라는 분류군과 알리에노프테릭스과(Alienopteridae)라는 분류군이 있습니다. 이 중에서 우리가 봐야 할 분류군은 우메노콜레우스과입니다.

우메노콜레우스과는 1973년에 중국 간쑤성의 지린시라는 지역에서 처음 발견되었습니다. 1973년에 이곳에서 우메노콜레우스 시누아투스( U. sinuatus)라는 곤충이 발견된 것이 그 시작이었지요. 그 이후로 우메노콜레우스과에 속한 곤충은 몽골, 레바논, 스페인, 러시아, 미얀마, 카자흐스탄, 헝가리, 브라질등 여러 나라에서 화석이 발견되었습니다.

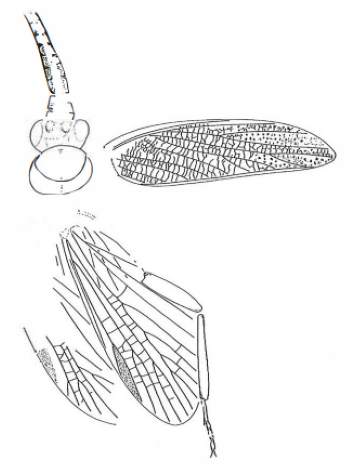

이 곤충들이 어떤 분류군에 속하는지는 오랜 시간 동안 논쟁의 영역이었습니다. 이 곤충들을 처음 발견한 첸 시샹( 陈世骧)박사와 탄 주안지에(谭娟杰.)박사는 이 곤충이 딱정벌레에 속한다고 판단하였습니다. 이 외 이들이 바퀴목에 속한다는 주장, 사마귀목에 속한다는 주장, 바퀴와 매우 유사하게 생긴 멸종한 곤충 분류군인 프로텔리프롭시스목(Protelytroptera)라는 분류군에 속한다는 주장등 여러 주장이 있었습니다. 그러다가 이 곤충의 날개구조를 관찰한 2020년에 발표된 연구에 따르면 이 곤충들이 망시상목에 속한다고 합니다. 현재 이 곤충은 망시상목 안에서 현재는 멸종한 분류군인 알리에노프테릭스목(Alienoptera)이라는 분류군에서우메노콜레우스상과(Umenocolenoidea)라는 분류군에 속해있습니다. 여기엔 알리에노프레릭스과(Alienopteridae)라는 분류군이 함께 자매분류군(가장 가까운 친척이자 가장 가까운 공통조상에서 갈라진 분류군)으로 묶여있습니다.

보면 알겠지만 우메노콜레우스과는 여러 지역에서 발견되었지만 우리나라에서는 발견된 사례가 일찍이 없었습니다. 그러다가 이 블로그에서 글을 쓰는 저, 그리고 제 지도교수님과 프랑스 국립 자연사 박물관의 안드레 넬 박사님, 그리고 경북대학교 박종균 교수님의 공동 연구에서 한반도에서 발견된 최초의 우메노콜레우스과를 다루었습니다. 이번 연구에서 가지는 몇 가지 의의는

1) 중국 이외의 지역에서 최초로 우메노콜레우스속(Umenocoleus)의 화석기록 보고

2) 새로운 종류의 우메노콜레우스과 보고

3) 우메노콜레우스과의 분류군에 대한 고찰

로 나누어질 수 있습니다.

1. 한반도에서 처음 발견된 우메노콜레우스과 화석들

본 연구에서 사용된 곤충화석 표본은 경남 사천시 축동명과 대구광역시 달성군 하빈면에서 발견되었습니다. 이 화석들은 총 3속 3종으로 나누어졌습니다. 발견된 화석은 모두 날개만 보존되어 있었으나 날개의 시맥이 온전히 보존되어 있었기에 그 종류를 구분할 수는 있었습니다.

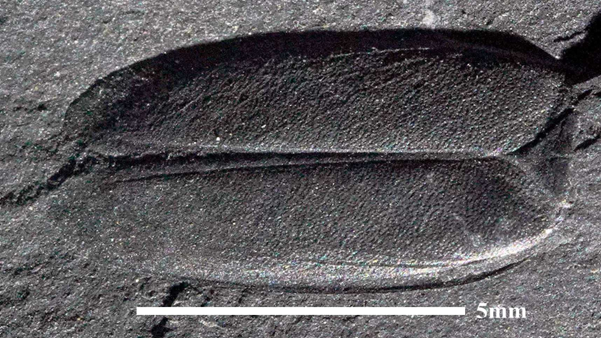

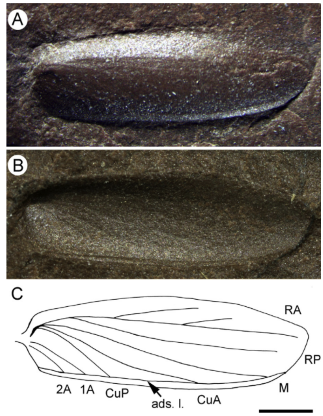

(1). 우메노콜레우스 미니무스 (Umenocoleus minumus)

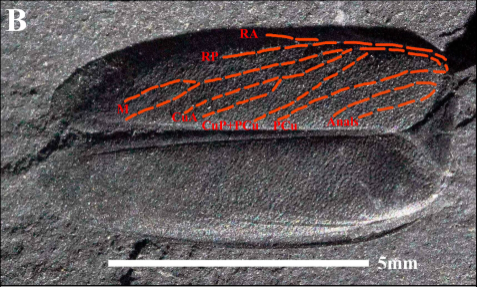

우메노콜레우스 미니무스는 중국 외의 지역에서 발견된 최초의 우메노콜레우스 화석입니다. 앞서 말하였듯 이 곤충은 기존에는 중국에서만 발견되었습니다. 그런데 이번에 저희가 연구한 표본에서 우메노콜레우스의 화석이 있었습니다. 즉, 중국 이외의 지역에서는 처음 발견된 사례인 것입니다. 기존에 보고된 다른 두(네르보수스종-nervosus-, 시누아투스종-sinuatus-)과 비교를 해보니 전반적으로 크기가 작고 비율에서 차이가 있었습니다. 거기에 네르보수스종 같은 경우는 중맥(M)이 날개의 끝부분에서 두개로 나누어지는 특징이 있었습니다. 따라서 저희는 이 곤충을 신종으로 결론내리고 라틴어로 작다는 뜻의 minumus를 종명으로 명명하여 우메노콜레우스 미니무스라고 명명하였습니다.

(2).세우도블레타프테릭스 워니(Pseudoblattapterix weoni)

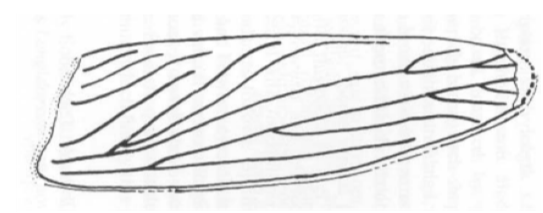

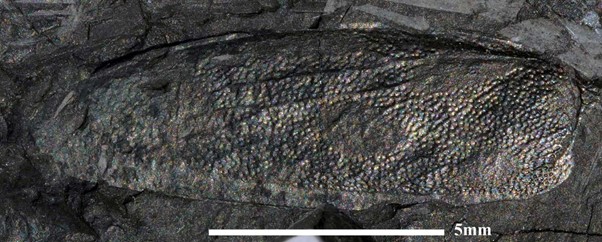

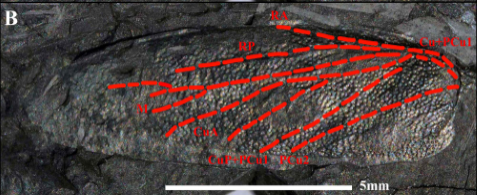

세우도블레타프테릭스 워니는 날개 전체에 그물무늬 구조가 눈에 띈다는 특징이 있습니다. 이 그물무늬는 횡맥(crossvein)이라고 하는 무늬입니다. 우메노콜레우스에는 16종류의 곤충이 속해있으나, 날개 전체가 그물무늬를 하고 있는 곤충은 블레타프테릭스(Blattapterix)라고하는 곤충뿐입니다.

그러나 세우도블레타프테릭스 워니는 블레타프테릭스와 구분을 하였을 때 날개 시맥의 형태에서 그 차이점이 관측되었습니다 ( 곤충의 시맥 구조는 곤충화석을 분류하는데 있어서 주요 참고자료가 됩니다.). 이번에 연구한 세우도블레타프테릭스 워니는 날개의 후경맥(Rp)에서 6개의 가지가 보였습니다. 블레타프테릭스는 같은 시맥에서 2개의 가지만 있습니다. 거기에 더해서 세우도블레타프테릭스 워니는 중맥(M)에서 4개의 가지가 발견되었으나 블레타프테릭스는 2개의 가지만 있었습니다. 따라서 이 곤충은 블레타프테릭스와도 다른 곤충으로 결론 내렸습니다.

종명인 워니는 성균관대학교의 원병묵 교수님의 성함에서 따와서 명명하였습니다. 그분께 여러가지로 도움을 받았었고 또 많은 것을 배우기도 하였습니다. 따라 조금이나마 감사를 표하기 위해서 이렇게 명명되었습니다.

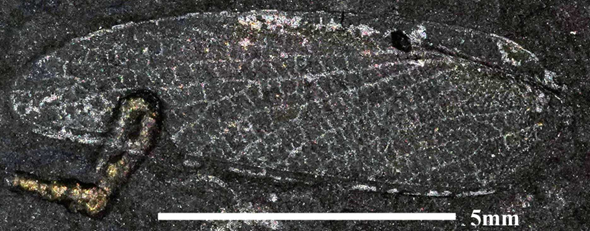

(3). 페트로프테릭스 코레아넨시스 (Petropterix koreaensis)

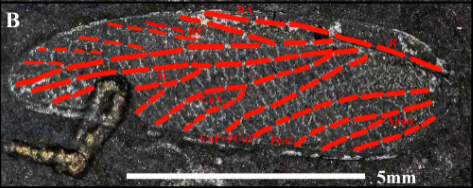

페트로프테릭스는 몸집이 큰 우메노콜레우스과에 속한 곤충입니다. 이 곤충은 날개에 비경화 부위(Desclerotized area)가 있습니다. 이 부분은 날개에서 다른 부분이랑 색깔 차이가 있다는 점에서 구분을 할 수 있습니다. 그런데 살펴보니까 이번 연구에서 사용된 페트로프테릭스의 표본은 기존에 발견된 다른 종이랑 비경화 부위의 위치에서 차이가 있었습니다.

페트로프테릭스는 기존에 5종이 보고되어 있었습니다. 각각 러시아(시비릭스종-sibirix-), 몽골 (알렉세이종-alexeevi-, 미라빌리스종-mirabilis-,) , 중국 (쿠카로바에종-kukalovae-), 일본(푸쿠이엔시스종-fukuiensis-)에서 발견되었습니다. 그런데 이 모든 종들의 비경화 부위가 다 차이가 났습니다. 가령 어떤 종은 날개의 끝부분에 비경화 부위가 위치해 있는가 하면 어떤 종은 날개의 절반 이상 정도에 걸쳐서 비경화 부위가 나타났습니다. 그 반면에 이번에 연구한 페트로프테릭스는 날개의 시작점 부분과 중간 부분에 이 비경화 부위가 나타났습니다. 이러한 차이점으로 진주층에서 발견된 페트로프테릭스는 신종이라고 결론 내리고 우리나라의 이름을 따서 페트로프테릭스 코레아넨시스라고 명명하였습니다.

2. 우메노콜레우스과 분류군에 대한 고찰

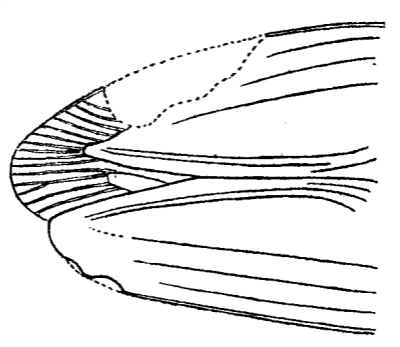

본 연구를 통해서 몇 가지 알아낸 것이 있었습니다. 바로 곤충의 날개에 있는 시맥의 구조입니다. 이번에 새로 발견한 우메노콜레우스과의 화석들을 연구해본 결과, 세가지 공통적인 특징이 발견되었습니다.

이번에 새로 발견한 세 가지 시맥구조는 다음과 같습니다.

1) 중맥(M)과 주맥(Cu), 후주맥(Pcu1)이 날개 시작점에서 융합

2) 융합된 중맥(M)과 주맥(Cu), 후주맥(Pcu1)이 경맥(R)에 가까이 위치

3) 후주맥(Pcu1) 과 주맥의 2번째 시맥(Cup)이 오목하지 않다 (이 특징은 오늘날 바퀴, 사마귀에서도 보이는 특징입니다.).

이 특징들을 기존에 알려진 우메노콜레우스과에 속한 곤충들과 비교를 해보니까 거의 모든 곤충에서 이런 특징이 발견되었습니다. 또한 위에서 우메노콜레우스과는 망시상목-알리에노프테릭스목-우메노콜레우스상과에 속한다고 하였죠? 이 분류군에는 알리에노프테릭스과가 자매분류군을 형성한다고 이야기하였습니다. 그런데 이번 연구에서 발견한 특징이 몇몇 알리에노프테릭스과에서도 관측이 되었던 것입니다. 따라서 어쩌면 이번 연구에서 새로 발견한 세 가지 특징이 우메노콜레우스상과의 공통적인 특징이 아닐까 하는 결론이 나왔습니다. 이렇게 여러 특징이 특정 분류군 내에서 공통으로 관측되는 것을 공유파생형질(synapomorphy)이라고 합니다. 즉, 어쩌면 우메노콜레우스상과의 공유파생형질을 이번 연구에서 찾아낸 것이죠.

또한 이번 연구에서 기존 연구에서 우메노콜레우스과에 속한 것으로 알려졌으나 후속 연구에서 그게 아닌 것으로 재분류된 곤충들에 대해서도 이야기 하였습니다. 본래 우메노콜레우스과에 속한 여러 곤충 중에서 비티스마(Vitisma)라는 곤충과 페르모포노프테릭스(Permoponopterix)라는 곤충이 있었습니다. 본래 우메노콜레우스과에 속한다고 알려졌으나, 날개 시맥 구조의 차이로 인해서 2021년에 이 곤충들은 우메노콜레우스과가 아니라는 연구가 발표되었습니다. 이번 연구에서도 그 주장을 지지하였습니다. 이번에 발견한 세 가지 특징이 이 두 곤충에서는 전부 보이지 않기 때문입니다. 또한 페르모포노프테릭스는 날개 시맥 구조가 망시상목이 아니라 멸종한 곤충 분류군인 프로텔리프롭시스목에 더 가까워서 그쪽으로 분류 해야한다고도 주장하였습니다.

이번 연구에서의 의의를 이야기해보자면, 먼저 진주층에서 발견된 새로운 곤충화석을 학계에 보고하였다는 것입니다. 진주층에서는 많은 종류의 곤충화석이 발견되었으나, 아직 연구가 많이 부족합니다. 따라서 그 부족한 부분을 조금이나마 채웠다는 것에 의의가 있습니다. 두번째로 우메노콜레우스과라는 곤충에 대해서 좀더 알아내었다는 것에 또 다른 의의가 있습니다.

논문 정보

Lee, S., Nam, G. S., Nel, A., & kyun Park, J. (2024). A new Albian genus and species and two other new species of Umenocoleidae (Dictyoptera) from South Korea. Cretaceous Research, 106013.

기타 연구 출처-

Chen, S., T’an, C-C., 1973. A new family of Coleoptera from the Lower Cretaceous of Kansu. Acta Entomologica Sinica 16, 169–178.

Luo, C. H., Beutel, R. G., Thomson, U. R., Zheng, D. R., Li, J. H., Zhao, X. Y., ... & Wang, B. (2022). Beetle or roach: systematic position of the enigmatic Umenocoleidae based on new material from Zhonggou Formation in Jiuquan, Northwest China, and a morphocladistic analysis. Palaeoworld, 31(1), 121-130.

Nel, A., Prokop, J., Grandcolas, 348 P., Garrouste, R., Lapeyrie, J., Legendre, F., Anisyutkin, L.N., Kirejtshuk, A.G., 2014. The beetle-like Palaeozoic and Mesozoic roachoids of the so-called “umenocoleoid” lineage (Dictyoptera: Ponopterixidae fam. nov.). CR Palevol 13, 545–554. https://doi.org/10.1016/j.crpv.2014.05.002

Vršanský, P., 1999. Two new species of Blattaria (Insecta) from the Lower Cretaceous of Asia, with comments on the origin and phylogenetic position of the families Polyphagidae and Blattulidae. Entomological Problems 30, 85–91.

Vršanský, P., 2003. Umenocoleoidea - an amazing lineage of aberrant insects (Insecta, Blattaria). AMBA Projekty 7, 1–32.

Zhang, H., 1997. Early Cretaceous insects from the Dalazi Formation of the Zhixin Basin, Jilin Province, China. Palaeoworld 7, 75–99.

'내가 쓴 논문' 카테고리의 다른 글

| 진주층의 수서딱정벌레 -라에톱시아와 크레토타에니아- (1) | 2024.07.05 |

|---|---|

| 진주층의 원시딱정벌레들 (0) | 2023.11.18 |

| 노토쿠페스 프레메리스-남한에서 처음 발견된 원시딱정벌레의 화석 (0) | 2022.09.07 |

| 우리나라에서 처음 발견된 명주딱정벌레 화석-칼로소마 키미 (0) | 2021.11.26 |