얼마 전 아는 분과 곤충채집을 다녀왔습니다. 숙소에서 편의점에서 사 온 맥주와 안주를 먹으면서 이야기를 하다가 문득 그분이 저에게 물어본 질문이 있습니다. '새가 공룡... 이라는건 알겠는데, 대체 새는 어떻게 살아남을 수 있었던 거에요? 다른 공룡들은 살아남지 못했잖아요.' 공룡에 조금이라도 관심이 있으신 분이라면 아마 이와 비슷한 의문을 최소 한번은 가지고 있을 듯 합니다. 과연 다른 공룡들과는 달리 새가 살아남을 수 있었던 이유는 무엇이었을까요?

1. 상당수가 멸종한 새들

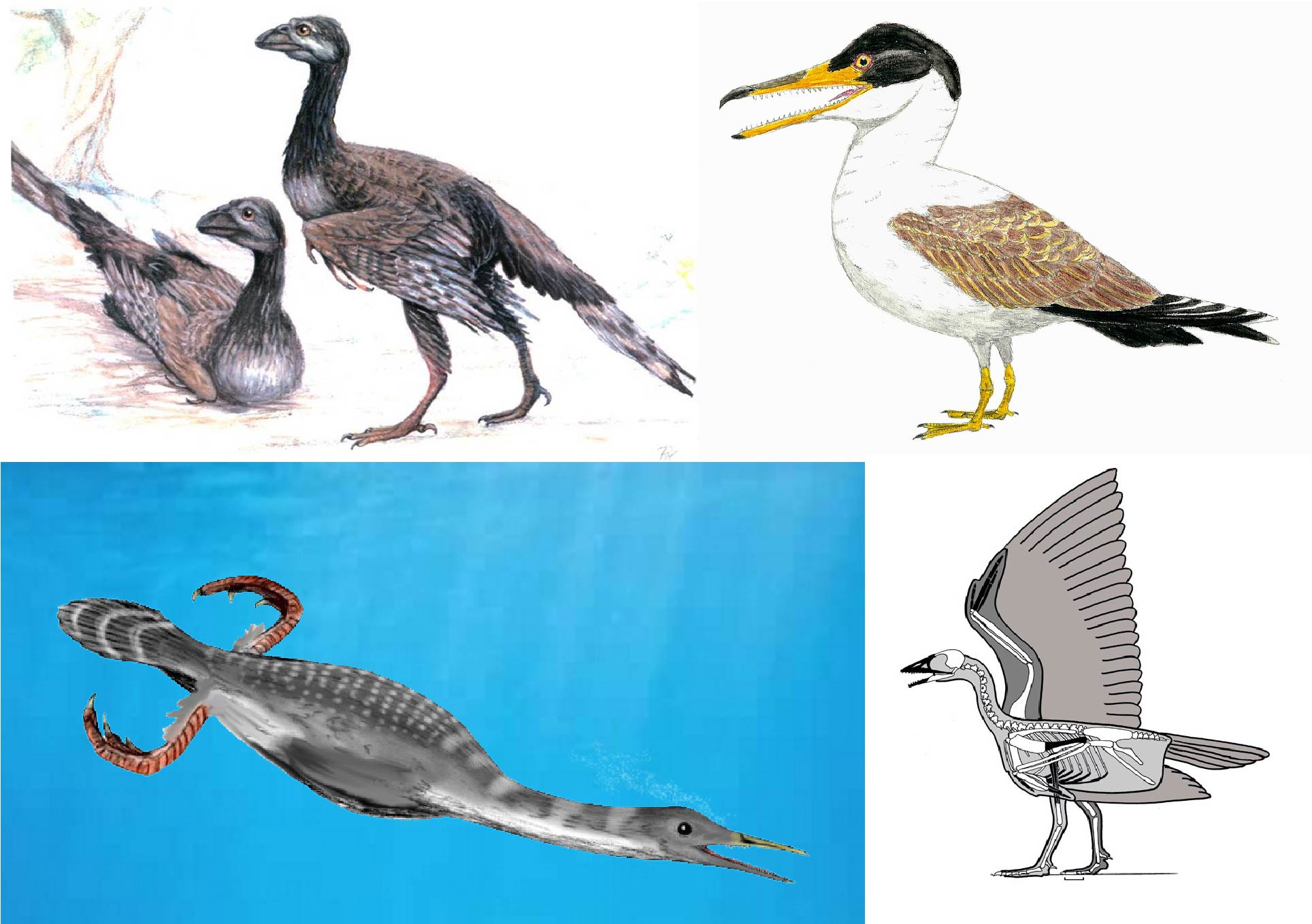

사실 공룡이 대멸종하였던 백악기 말 대멸종 당시 많은 새도 멸종을 피하지 못했습니다. 의외로 이 시기에 아주 많은 새가 멸종했죠. 2011년에 미국의 예일대학교의 연구진이 발표한 연구 결과에 따르면, 공룡 시대에 살던 새 중에서 4개의 분류군: 에난티오르니스류(Enantiormithes), 이크티오르니스류(Ichthyornithes), 헤스페로르니스류(Hesperornithes), 파린트로피스형류(palintropiformes)에 속하는 모든 새들과 오늘날 새들이 속하는 분류군인 오르니투라에(Ornithurae)분류군에 속하는 새들의 상당수까지 총 17종의 새들이 백악기 이후로 화석 기록이 전무하다는 것을 밝혀냈습니다. 이는 이 새들이 공룡이 멸종한 대멸종 때 같이 멸종 하였다는 것이죠. 공룡 대멸종 이후에 극히 일부 오르니투라에라는 분류군에 속하는 네오르니스류(Neornithes)들만 살아남았는데, 이들이 바로 오늘날 사는 새들이죠. 아래 그림 중에 나와 있는 계통도를 보면 알겠지만, 우리의 생각과는 별개로 의외로 많은 새가 공룡 대멸종 시기에 멸종을 피하지 못했습니다. 당시 살았던 새의 50% 이상이 멸종하였습니다. 사람으로 치면 현재 인구의 30억이 넘는 인구가 죽은 셈이죠.

자 그러면 질문을 바꿔볼 필요가 있습니다. 어떻게 새가 살아남았을까? 라는 질문을 다음과 같이 바꿔봐야겠지요. '어떻게 일부 새들은 살아남았던 것일까?' 이 당시에 살아남았던 새들은 다들 공통점을 가지고 있었습니다.

2. 새가 살아남았던 이유

의외로 많은 새들이 공룡과 함께 멸종하였습니다. 하지만 다른 공룡과는 달리 새의 한 분류군! 즉, 네오오르니테스류(Neornithes)에 속하는 새들은 멸종을 피하는 데 성공하였죠. 과연 이들은 어떻게 멸종을 피할 수 있었던 것일까요? 이들의 어떤 점이 공룡과 함께 멸종한 다른 새들과 달랐던 것일까요? 이에 대해서 크게 2가지 설명이 있습니다.

(1). 부리와 씨앗

2016년에 캐나다 토론토대학교와 로열 티렐 박물관의 연구진이 공동 연구 결과를 발표하였습니다. 연구 주제는 백악기 말 공룡 멸종 시기 당시 소형 육식공룡들이 멸종하는 과정에 대한 것이었습니다. 공룡의 이빨을 분석한 실험을 통한 이 연구 결과에 따르면, 소형 육식공룡들의 멸종은 매우 갑작스럽게 일어났다고 합니다. 이 멸종이 어떻게 일어난 것인가를 연구한 결과, 연구진은 새와 달리 소형 육식공룡들이 멸종한 이유가 바로 식성 때문으로 보았습니다. 새들, 그중에서 이빨이 없는 새들은 주로 씨앗을 먹으며 살았거나 먹을 수 있었던 것으로 보인다고 합니다. 이러한 특징은 당시 갑작스러운 환경변화에 적응하기 매우 유리하였는데요. 운석이 지구에 떨어지면서 매우 강한 충격을 가하였습니다. 이 충격은 대기권에 아주 두꺼운 먼지구름을 형성하게 하였죠. 이 먼지구름으로 인해서 광합성을 하던 식물들은 살아남기 매우 어려운 환경이 되었습니다. 따라서 많은 식물이 죽게 되었고, 그 식물에 의존하던 생태계는 무너지게 되었습니다(이는 지금도 마찬가지입니다.). 그 결과, 초식공룡들의 먹이가 줄어들게 되었고, 이들을 잡아먹는 육식공룡들마저 멸종하는 운명을 맞이하게 되었죠. 그러나 이런 상황에서도 씨앗은 살아남을 수 있었습니다. 대부분 씨앗은 춥고 혹한 환경인 겨울철이나 다른 혹한 환경에서 살아남을 수 있도록 적응하였기 때문이죠. 단단한 껍질을 두른 채로 오랜 시간 동안 묻혀있다가 적당한 때가 오면 싹이 틀 수 있는 게 식물의 씨앗입니다.

그러면 씨앗은 어디에서 보존되었을까요? 주로 땅속이지요. 열매가 썩어서, 혹은 다른 동물들이 먹어서나 식물이 죽기 전에 남겨서 등등 다양한 방식으로 땅에 떨어진 씨앗들은 금방 땅속에 묻히게 됩니다. 그리고 이렇게 묻힌 씨앗은 땅속에서 안전하게 보존이 되죠. 게다가 씨앗은 상당히 많은 숫자가 발아하기 때문에 씨앗을 먹이로 먹는 새들은 먹이를 찾기 더 용이하였을 겁니다. 따라서 공룡이 멸종한 대멸종 순간에 씨앗이 살아남았다면 그 씨앗을 먹이로 하는 새들도 살아남을 수 있었다는 것이 연구진의 설명입니다. 이런 모습은 오늘날 숲의 화재 현장에서도 자주 관측된다고 합니다. 숲이 완전히 전소된 뒤에 씨앗을 먹는 새들이 그 자리에 가장 먼저 돌아온다는 것이죠.

(2). 환경의 변화와 생활 방식의 차이

그렇다면 씨앗을 먹었던 습성만이 현생 조류가 살아남은 유일한 요인이었을까요? 2018년에 영국과 미국, 스웨덴의 공동 연구진이 보고된 연구에 따르면, 백악기 말 공룡 대멸종 당시 숲이 대규모로 사라지면서 땅 위에서 살던 현생 조류들이 살아남고 나무 위에서 살던 조류들이 멸종하였다는 결론이 나오기도 하였습니다. 오늘날에는 많은 새가 나무에서 살지만(앵무새, 부엉이, 참새 등등), 오늘날 새들의 조상은 공룡시대까지는 땅 위에서 살며 나무 위에 올라가지는 않았다는 결과가 나왔습니다. 나무 위에 올라간 오래된 현대 조류들 즉, 오늘날 나무 위에서 사는 새들은 모두 공룡 시대 이후부터 나무 위에서 살기 시작하였던 것이죠. 느시, 뻐꾸기, 부채머릿과에 속하는 새들이 그 시작이었죠.

그런데 이 새들이 새롭게 나무 위로 올라가서 살았던 것과 멸종한 새들이 무슨 상관이 있는 것일까요? 연구진은 공룡 대멸종 때 숲이 어마어마하게 파괴되었다는 흔적에 주목하였습니다. 공룡 대멸종 시기에 만들어진 K-Pg 경계층에서 발굴된 꽃가루 화석, 그중에서 양치식물의 것을 조사하였습니다. 그 결과, 숲이 온전히 복원된 시기의 것으로 추정되는 꽃가루 화석의 층은 K-pg 경계층에서 7cm 정도 높은 곳에서부터 나타났습니다. 이는 공룡 대멸종 당시 떨어진 운석 충돌로 인해서 파괴된 숲이 온전하게 복원되기까지 오랜 시간이 걸렸음을 암시합니다.

이런 결과는 기존의 나무 위에서 살았던 새들에겐 매우 치명적이었을 겁니다. 나무 위에서 살면 숲이 있어야 둥지를 짓거나 생활을 할 수 있는데, 그 숲이 오랜 시간 동안 파괴되어 있었으니까요. 따라서 나무 위의 삶을 살아가는데 큰 지장이 생긴 수많은 새들은 공룡 대멸종 사건으로 인해 멸종하게 되고, 땅 위에서 살던 오늘날 새의 조상들은 살아남을수 있었죠. 그리고 숲이 다시 복원되지 살아남은 새들은 또 나무 위로 올라가게 되었고, 그렇게 해서 오늘날 많은 새가 나무 위에 살게 되었습니다. 즉, 갑작스러운 환경변화에 영향을 직접적으로 받은 새들은 공룡 대멸종 때 멸종하였고, 그렇지 않은 새들은 살아남게 된 것이지요.

결론

공룡 대멸종 시기 대량의 조류의 멸종. 그리고 그 속에서 살아남은 소수의 조류들. 이에 대해서 크게 2가지 설명이 존재하고 있습니다. 씨앗을 먹었다는 가설과, 땅 위를 돌아다녀서 환경변화의 영향을 덜 받았다는 가설이지요. 어쩌면 또 다른 이유가 있을 수도 있고, 둘 다 맞을 수도 있습니다. 그만큼 공룡 대멸종에 대해선 아직도 풀어야 할 수수께끼가 많다는 뜻이 되겠죠. 한 가지 분명한 점은 갑작스러운 환경변화가 오늘날 새들만 살아남을 수 있게 했다는 점입니다. 다윈이 주장하였던 자연 선택(자연의 환경 변화에서 적응하는 존재만이 살아남는다는 진화의 작용 원리)의 예시라고 할 수 있죠.

퍼가실 때는 댓글과 출처! 재미있으셨다면 '좋아요'와 구독!

연구 출처-

Benton, M. J. (2019). Dinosaurs Rediscovered: The Scientific Revolution in Paleontology. Thames & Hudson.

Field, D. J., Bercovici, A., Berv, J. S., Dunn, R., Fastovsky, D. E., Lyson, T. R., ... & Gauthier, J. A. (2018). Early evolution of modern birds structured by global forest collapse at the end-Cretaceous mass extinction. Current Biology, 28(11), 1825-1831.

Larson, D. W., Brown, C. M., & Evans, D. C. (2016). Dental disparity and ecological stability in bird-like dinosaurs prior to the end-Cretaceous mass extinction. Current Biology, 26(10), 1325-1333.

Longrich, N. R., Tokaryk, T., & Field, D. J. (2011). Mass extinction of birds at the Cretaceous–Paleogene (K–Pg) boundary. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(37), 15253-15257.

'고생물학 이야기' 카테고리의 다른 글

| 거인의 등장(2)-코끼리의 먼 친척, 거대해지다. (0) | 2021.09.05 |

|---|---|

| 거인의 등장(1)-코끼리의 먼 조상 (5) | 2021.09.01 |

| 갑옷을 입은 고대의 물고기-갑주어류 (0) | 2021.07.22 |

| 최초로 발견된 깃털 화석-시조새의 것인가 아닌가. 그것이 문제로다. (2) | 2021.05.27 |

| 고질라 vs. 콩 특집-거대한 오랑우탄 (0) | 2021.04.03 |