*본 글에서 다루는 내용을 2차로 다루신다면 꼭 사전에 이야기해 주세요.

화석기록을 보면 과거에도 많은 수의 생물이 살았다는 것을 알 수 있습니다. 이들은 오늘날의 후손과는 생김새가 정말 다른 경우가 종종 있습니다. 가령 예를 들자면 화석기록을 통해서 우리는 과거에는 뱀의 조상에게 다리가 달려있었다는 것, 그리고 인류의 조상을 보면 과거 고인류는 눈썹 부분이나 턱이 현대인보다 훨씬 더 돌출된 형태를 하고 있지만 현대인의 눈썹과 턱은 모두 평평한 형태를 하고 있습니다. 생각해 보면 생물은 과거 조상과 후손의 모습에서 차이가 날 때가 많습니다.

그런데 이 차이가 그냥 무작위로 보이는 게 아닙니다. 분명 화석기록을 볼 때 조상에서는 보이는 특징 후손에 들어서서는 안 보이는 경우가 있습니다. 그 반대로 조상에서는 보이지 않는 어떤 신체 특징이 후손에서는 나타나며, 심지어 후대로 갈수록 더욱 발달하는 경우를 보이기도 합니다. 마치 후손으로 갈수록 성장이 빠르게 멈추거나 혹은 더 늦게 멈추는 것 같습니다. 이런 패턴을 학자들은 이시성 (Heterochrony)이라고 명명하였습니다.

(1). 배아 발생과정을 연구하면서 알게 된 진화의 패턴

정자와 난자가 만나서 수정란이 만들어지고 난 이후 수정란이 발달하면서 새로운 생명으로 성장하는 과정을 배아 발생과정이라고 합니다. 19세기에 접어들면서 생물의 배아 발생 과정에 대한 연구가 시작되었습니다. 1878년에 다윈의 종의 기원 6판에서 배아 발생에 대해서 다윈은 '자연사 전체의 가장 중요한 주제중 하나'라고 묘사하였습니다. 이는 배아 발생과정을 통해서 생물의 진화를 알 수 있기 때문입니다. 배아 발생과정을 통해서 생물의 진화사에 대한 이야기를 처음으로 한 사람은 독일의 생물학자 에론스트 헤켈이었습니다. 그는 생물 배아의 성장 과정은 계통에 따라서 되풀이되는 것, 그러니까 어떤 생물의 조상 종이 진화한 과정을 되풀이한다는 발생반복설(Recapitulation theory)을 처음 주장하였습니다.

하지만 다윈은 몇몇 생물들은 조상보다 훨씬 더 발달이 덜 된 생물이 번식한다는 것을 근거로 발생반복설의 한계를 지적하였습니다. 종의 기원 6판에서 그는 다음과 같이 이야기하였습니다. '어떤 동물들은 완전한 특성을 갖추기 전인 어린 시기에 번식할 수 있다. 그리고 이런 능력이 완전히 발달하게 된다면 성체의 발달 단계가 사라질 가능성이 있다.'. 즉, 배아 발생과정을 연구한 결과 어떤 동물에서는 조상보다 더 어린 시기에 성장을 마치는 경우가 보인다는 것입니다. 번식이 가능하다는 것은 성적으로 성숙하였다는 것이고 이는 성장이 끝났다는 것을 뜻하니까요. 1928년에 영국의 발생학자 월터 가르스탕은 후손의 성체에서 조상의 어린 시절 특성이 더 발달하지 않고 그대로 유지되는 것이 발생할 수 있다고 주장하였습니다.

1977년에 미국의 진화생물학자 스티븐 제이 굴드는 생물의 배아가 발달하고 유체에서 성체로 성장할 때 두 가지 방향, 그러니까 조상과 비교할 때 후손의 성장이 더 빨라지거나 느려지는 방향이 모두 생길 수 있다고 주장하였습니다. 그리고 이 아이디어는 헥켈이 처음 만든 용어인 이시성(Heterochrony)이라는 개념으로 정리되었습니다. 만일 후손의 성장이 조상보다 더 빨라진다면 기존의 조상은 가지고 있지 않는 특성이 후손에서 나타나게 되는 것이고 후손의 성장이 더 느려진다면 조상이 어릴 때 가지고 있는 특성이 후손의 성체에서 보이게 된다는 것입니다.

현재 이시성은 크게 두 가지 개념으로 정리가 됩니다. 후손의 성장이 조상보다 느려서 조상이 어릴 때 모습이 후손이 성체일 때 나타나게 되는 유생성숙(Pedomorphosis), 그리고 후손의 성장이 조상보다 더 빨라서 조상에서 보이지 않는 특징이 후손에서 보이는 성체성숙(Peramorphosis)으로 나누어집니다.

[2]. 유생성숙, 조상의 어린 시절 모습이 후손의 성체에서 그대로 보이는 패턴

유생성숙이란 조상의 성장 과정에서 보이는 패턴이 후손에 가서는 조상보다 더 빨리 끝나는 것을 보이는 패턴입니다. 그러니까 조상이 성장을 하면서 신체의 어떤 특정 부분이 발달한다면, 후손에 가서는 그 특정 부분이 조상보다 훨씬 덜 발달한 채로 성장이 끝나는 것이죠. 쉽게 이야기하자면 후손대에 들어서서 성장이 더 빠른 시기에 멈추는 것입니다.

유생성숙에는 크게 3가지 패턴이 있습니다. 후손이 비슷한 나이의 조상보다 신체가 덜 발달하였을 때 성장이 멈추는 조기 생식(Progenesis), 후손에 들어서서 신체의 성장이 비슷한 나이의 조상보다 더디게 이루어지는 유형성숙(neoteny), 그리고 후손의 성장이 비슷한 나이의 조상보다 지연되는 후출현(postdisplacement)이 있습니다. 이렇게 후손이 조상보다 성장을 더 적게 하게 되어서 몸집이 조상보다 더 작아지는 경우를 긍정 비례성 성장(postive allometry)이라고 합니다. 그리고 이렇게 성장하면서 후손이 조상보다 더욱 덜 발달된 신체를 가지는 패턴을 어린 형태 경향(Paedomorphocline)이라고 합니다 -공식 번역명칭이 아닌 임의 번역입니다.-.

[3]. 성체성숙, 조상의 성체에서 더 발전한 모습이 후손에서 보이는 패턴

성체성숙은 앞서 소개한 유생성숙과는 반대로 후손이 조상의 성장 과정보다 더 많은 성장을 이루는 패턴을 이야기합니다. 쉽게 이야기해서, 만약 어떤 생물의 조상이 성장을 끝마칠 때 신체가 어느 정도 성장을 하였다면, 후손에 가서는 신체가 더 크게 성장한 것을 뜻합니다. 여기에는 조상에서는 성장이 멈추는 나이가 되었어도 후손의 성장이 멈추지 않고 계속 진행되는 고차형성(Hypermorphosis), 후손의 성장이 시작되는 시기가 조상의 성장이 시작되는 시기보다 더 빠른 전출현(Predisplacement), 그리고 후손의 성장 속도가 조상의 성장 속도보다 훨씬 더 빠른 가속성장(acceleration)이 있습니다. 이렇게 후손이 조상보다 성장을 더 많이 하게 되어서 몸집이 조상보다 더 커지는 경우를 부정 비례성 성장(negative allometry)이라고 합니다. 그리고 이렇게 성장하면서 후손이 조상보다 더욱 발달된 신체를 가지는 패턴을 발달적 경향(Peramorphocline)이라고 합니다 -공식 번역명칭이 아닌 임의 번역입니다.-.

그렇다면 이렇게 생물의 성장이 조상과 후손에서 차이점을 보이는 예시는 무엇이 있을까요? 다음 단락에서 알아봅시다. 이 두가지 예시는 모두 공룡에서 잘 나타납니다.

(2). 이시성의 예시

[1]. 성체성숙의 예시

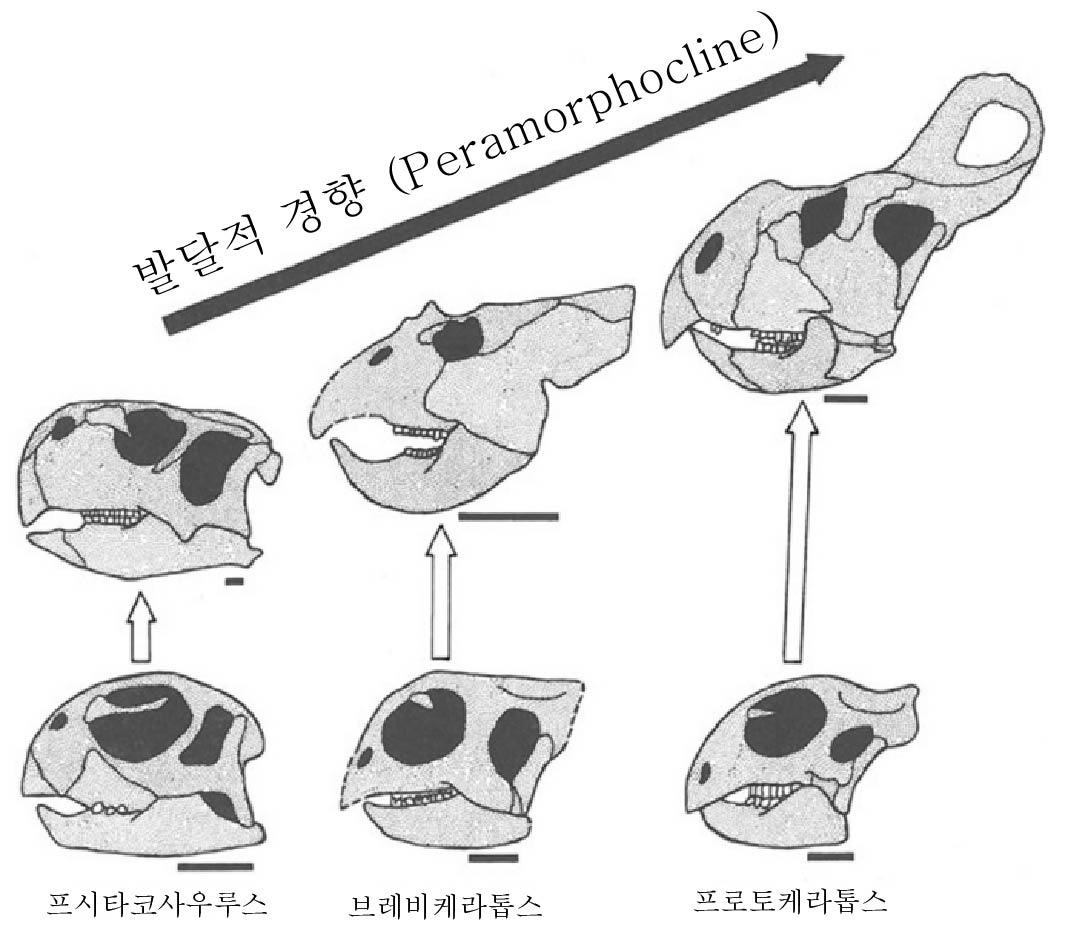

뿔공룡은 매우 멋진 공룡입니다. 멋진 뿔과 화려한 머리장식을 가진 이 공룡들이 살아있었을 당시 매우 멋진 모습으로 이 땅 위를 활보하였을 것이란 걸 보여줍니다. 그런데 이 뿔공룡의 머리 진화 이시성이 관측됩니다. 원시적인 뿔공룡인 프시타코사우루스는 후대의 뿔공룡처럼 앵무새의 부리와 유사한 부리를 가지고 있으나, 프릴과 뿔이 발달하지는 않았습니다. 그런데 후대에 등장하는 뿔공룡들을 보면 프릴을 서서히 발달시키다가 여러 형태의 뿔까지 발달하는 것을 볼 수 있지요.

2020년에는 뿔공룡의 프릴 진화에 대한 연구가 발표되었습니다. 스페인의 바르셀로나 대학교의 알베르트 프리에토-마르케스(Albert Prieto-Márquez)교수와 미국의 세인츠 루인 대학교, 캘리포니아 대학교, 뉴욕 자연사 박물관, 미네소타 대학교의 공동 연구진은 여러 뿔공룡의 머리뼈를 부분에 따라 여러 모듈로 나누어서 분석하고 이 공룡들의 프릴이 진화하는 패턴에 대한 연구를 하였습니다.

연구 결과는 흥미로웠습니다. 총 25종의 뿔공룡들의 프릴을 조사한 결과 뿔공룡의 진화는 조상에서 후손으로 갈수록 성체성숙, 그중에서도 고차형성 패턴을 보인다고 합니다. 즉, 이 공룡들의 성장이 후손으로 갈수록 더 길어졌다는 것입니다. 프릴의 길이와 형태의 변화를 성장 과정과 비교해서 나온 결과 후손대로 갈수록 프릴의 성장이 더 오래 지속되었다는 것이죠. 또한 여러 목뼈가 융합되고 목을 커버하는 프릴이 발달하는 코로노사우리아에속한 뿔공룡의 경우 (프로토케라톱스와 그 이후 트리케라톱스까지 뿔이 달린 뿔공룡들) 프릴의 성장 속도가 그 이전의 원시적인 뿔공룡보다 훨씬 더 빨랐다고 합니다. 즉, 가속성장 패턴도 보인다는 것이죠.

[2]. 유생성숙의 예시

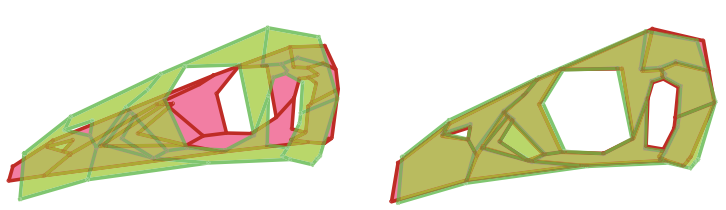

그렇다면 그 반대로 유생성숙의 예시는 뭐가 있을까요? 2012년에 새의 머리뼈가 유생성숙 패턴을 보인다는 연구 결과가 발표되었습니다. 현재 예일대학교의 교수로 재직 중인 바르트-안잔 S. 불라르(Bhart-Anjan S. Bhullar) -당시 하버드 대학교 연구원-과 스페인의 마드리드 자치 대학교(Autonomous University of Madrid), 미국의 뉴욕 공과대학과 텍사스 공대, 뉴욕 자연사 박물관 소속의 연구진은 원시적인 새와 공룡, 원시적인 지배파충류 에우파르케리아, 그리고 미국악어의 머리뼈 형태를 비교하였습니다.

여기서 재미있는 점은 악어와 공룡의 머리뼈 형태 차이점과 원시적인 새의 머리뼈 형태 차이입니다. 어린 공룡과 악어의 눈뼈 크기는 매우 크고 주둥이가 짧으며 굵습니다. 그러다가 다 자라게 되면 눈뼈의 크기가 작아지고 주둥이가 가늘어지고 길어집니다. 새의 경우는 어릴때 눈뼈의 크기가 크고 주둥이가 짧고 굵은 점은 공룡이나 악어와 비슷합니다. 그런데 새는 다 자라고 나서도 공룡이나 악어와는 달리 눈뼈의 크기가 크고 주둥이가 짧고 굵다는 특징이 그대로 보입니다. 악어와 원시적인 새 공자새의 머리뼈를 비교해 보면 이 차이점은 더욱 두드러지게 보입니다. 악어는 어릴 때와 다 자랐을 때 머리뼈 형태가 매우 차이가 나지만 공자새는 어릴 때나 다 자랐을 때나 큰 차이점이 나타나지를 않습니다.

이 연구 결과를 통해서 알 수 있는 점은 공룡, 악어, 새의 머리뼈는 어릴때는 다 눈뼈의 크기가 크고 주둥이가 짧고 굵은 형태를 하고 있다는 것입니다. 하지만 공룡과 악어는 다 자라게 되면 눈뼈의 크기가 줄어들고 주둥이도 가늘어지고 길어지게 됩니다. 어릴 때의 형태가 온전히 남아있는 건 오직 새뿐이죠. 전형적인 유생성숙의 예시입니다.

(3). 유생성숙과 성체성숙

유생성숙과 성체성숙은 서로 정 반대 형태를 하고 있지만 그렇다고 해서 진화 과정에서 하나의 패턴만 보이기만 하는건 아닙니다. 경우에 따라선 둘 다 보이는 경우가 많습니다. 위에서 유생성숙의 예시로 든 새를 보자면 머리뼈의 형태는 유생성숙을 하고 있으나, 머리뼈가 융합되는 패턴은 특이하게도 성체성숙의 예시를 따른다는 연구 결과가 있습니다.

2020년에 스위스 프리부르 대학(University of Fribourg)의 연구진은 새 머리뼈의 융합에 대해서 진행한 연구를 발표하였습니다. 연구진은 새 머리뼈와 공룡의 머리뼈의 융합에 대한 분석을 실시하였습니다. 각 머리뼈의 눈앞, 눈 주변부, 뇌실, 아래턱을 이루는 뼈들을 각각 부위로 모듈화 해서 분석을 실시하였죠. 분석한 결과 다 자란 새의 경우에는 머리뼈가 굉장히 많이 융합된 모습을 보입니다. 종류에 따라서 눈 주변과 뇌실이 융합되어 있거나 심지어 아래턱을 제외한 모든 머리뼈가 다 융합된 경우도 있습니다. 이렇게 많은 뼈들의 융합은 공룡에서는 관측되지 않았습니다. 그런데 특이하게도 이런 패턴이 어린 새에서는 관측되지 않았습니다. 어린 새들은 다 자란 새와는 달리 융합이 훨씬 덜 되어 있었습니다. 마치 새보다는 공룡에 더 가까운 모양새를 하고 있었던 것이죠. 공룡과 어린 새, 다 자란 새, 그리고 악어의 머리뼈를 비교해 보니 융합된 정는 새에서 극단적으로 매우 높게 나타났습니다. 이는 새가 진화하면서 머리뼈의 높은 융합도를 공룡 이후로 진화하였다는 것을 뜻합니다. 이는 성체성숙이죠.

위에서는 새의 머리뼈가 유생성숙이라고 하더니 갑자기 성체성숙 이야기가 나와서 좀 당황스러운가요? 쉽게 이야기 하자면, 새의 머리뼈 형태는 유생성숙이지만 그 뼈를 이룬 모습은 성체성숙을 하고 있다는 것입니다. 즉, 똑같은 생물의 진화 과정에서 유생성숙, 성체성숙이 동시에 다 나타날 수 있다는 뜻입니다.

여기서 이야기한 것 외에도 이시성에 대해서는 할 이야기가 정말 많습니다. 가령 이시성과 생물의 생태는 어떻게 연관 지어서 설명할 수 있을까요? 암컷과 수컷에 따라서 같은 생물임에도 극단적으로 신체 구조가 차이가 나는 생물에서는 어떨까요? 이러한 이야기는 차후에 이야기 해보겠습니다.

연구 및 자료 출처-

https://www.smithsonianmag.com/science-nature/birds-have-juvenile-dinosaur-skulls-106655712/

(Smithsonian Magazine: Birds Have Juvenile Dinosaur Skulls)

https://whyevolutionistrue.com/2012/05/28/birds-may-be-paedomorphic-dinosaurs/

(Why evolution is true: Birds may be paedomorphic dinosaurs)

Bhullar, B. A. S., Marugán-Lobón, J., Racimo, F., Bever, G. S., Rowe, T. B., Norell, M. A., & Abzhanov, A. (2012). Birds have paedomorphic dinosaur skulls. Nature, 487(7406), 223-226.

McNamara, K. J. (2012). Heterochrony: the evolution of development. Evolution: Education and Outreach, 5, 203-218.

Plateau, O., & Foth, C. (2020). Birds have peramorphic skulls, too: anatomical network analyses reveal oppositional heterochronies in avian skull evolution. Communications Biology, 3(1), 195.

Prieto‐Márquez, A., Garcia‐Porta, J., Joshi, S. H., Norell, M. A., & Makovicky, P. J. (2020). Modularity and heterochrony in the evolution of the ceratopsian dinosaur frill. Ecology and evolution, 10(13), 6288-6309.

'논문을 읽다 > 진화사' 카테고리의 다른 글

| 3D 형태로 보존된 원시적인 새의 화석- 새의 두뇌 진화- (1) | 2024.11.16 |

|---|---|

| 화석기록의 부재 (2) - 해결된 초창기 사지동물의 화석기록 미스터리 - (0) | 2023.07.15 |

| 화석 기록의 부재 (1) - 곤충의 날개 진화와 미스터리 - (0) | 2023.07.09 |

| 박쥐의 과거- 수수께끼의 과거사 (1) | 2023.04.30 |

| 쥐와 비버, 그리고 다람쥐(9)- 역사상 가장 거대한 설치류 (2) | 2023.04.15 |