공룡은 멸종한 동물의 대명사입니다. 하지만 사실 모든 공룡이 멸종한 것은 아닙니다. 오늘날에도 살아남은 공룡이 딱 한 부류 있습니다. 바로 새죠. 새는 분류학적으로 공룡의 한 분류군에 속합니다. 공룡은 골반의 형태에 따라 크게 용반목과 조반목으로 나누어지는데, 용반목에는 육식공룡이 속한 분류군인 수각류가 있죠. 그리고 이 수각류의 한 분류군이 바로 새입니다. 즉, 새는 육식공룡에서 진화한 것입니다. 좀 더 자세히 이야기 하자면 수각류 중에서 마니랍토라라고 하는 분류군에 속하죠. 영화 쥬라기공원에서 등장한 벨로키랍토르가 이 분류군에 속합니다.

하지만 모든 진화가 그렇듯 오늘날 새와 과거 공룡의 신체에서 차이점이 제법 존재하였습니다. 가령 예를 들자면 오늘날 새는 눈알이 들어가는 구멍인 눈구멍의 크기가 매우 큽니다. 거기에다가 이빨이 없는 부리를 가지고 있죠. 그 반면에 과거 공룡은 눈구멍이 매우 크거나 하지는 않으며 또한 이빨을 가지고 있었습니다 (이빨이 없는 공룡도 있지만요.). 즉 많은 생물의 진화 과정이 그렇듯 새도 진화 과정에서도 많은 변화가 있었다는 것은 분명합니다.

이 진화 과정을 연구할 때 아쉬운 것이 있습니다. 바로 화석입니다. 새의 진화 과정에 대한 화석은 많이 있습니다. 하지만 그럼에도 공룡에서 새로 진화하는 과정에서 두뇌의 진화 과정을 알기에는 쉽지 않습니다. 왜냐하면 머리뼈가 화석이 되는 과정동안 퇴적물에 짓눌리면서 형태가 변형되기 때문입니다. 원시적인 새의 화석은 주로 종이에 그림을 그린 모양과 유사한 모양새로 화석이 발견됩니다. 이런 식의 화석은 머리가 많이 짓눌려서 정확한 원형을 알기 어려울 때가 많습니다. 머리의 구조를 알기 어렵다는 것은 이들이 진화하면서 두뇌에는 어떤 변화가 있었는가를 유추하기 어렵다는 것을 뜻하기도 합니다. 두뇌는 두개골로 감싸여서 보호받고 있기에 두개골만 무사하면 두뇌의 형태도 복원할수 있습니다만 지금까지 발견된 대부분의 원시적인 새의 화석들은 화석화 과정에서 짓눌리는 작용을 많이 받았기에 두개골의 본래 모양도 알 수 없는 경우가 대부분입니다.

그런데 최근에 브라질에서 머리뼈의 형태가 매우 온전하게 보존된 원시적인 새의 화석이 학계에 보고되었습니다. 이 화석은 새의 진화에 대해서 새로운 단서를 제공한다고 합니다. 이번 글에서는 어떤 단서를 제공하는지 소개해 보도록 하겠습니다.

1. 브라질에서 발견된 화석

2024년 10월 30일에 미국 LA 자연사 박물관의 루이스 치아페(Luis M. Chiappe)박사와 영국, 아르헨티나, 포르투갈, 브라질의 공동 연구진은 브라질에 있는 8천5백만 년 전에서 7천5백만 년 사이에 형성된 아다만티나층(Adamantina Formation)에서 발견된 새로운 새의 화석을 학계에 보고하였습니다. 비둘기나 찌르레기만 한 크기의 매우 작은 이 화석은 전신의 상당수가 매우 온전하게 보존되어 있었습니다. 이 화석에서 제일 눈에 띄는 특징이라면 화석이 3D 형태로 보존되어 있었다는 것입니다. 새 화석이 이렇게 3D 형태로 보존되어 있다는 것은 매우 드문 일이기에 이 화석이 가지는 가치는 매우 크다고 볼 수 있습니다. 이 화석에 연구진은 2016년에 처음 발견한 브라질의 고생물학자 윌리엄 나바(William Nava)를 기리기 위해서 나바오르니스(Navaornis)라는 속명을 부여하였습니다. 종명으로 그리스 신화에 나오는 화덕의 여신 헤스티아의 이름에서 따와서 헤스티아에(hestiae)라는 종명을 부여하였습니다. 즉, 이 화석의 이름은 나바오르니스 헤스티아에(Navaornis hestiae)로 결정되었습니다. 이 새는 오늘날 새보다는 원시적이지만 시조새보다는 오늘날 새에 더 가까운 분류군인 에난티오르니스류(Enantiornithes)에 속합니다.

2. 원시적인 새의 두뇌와 내이 기관 진화

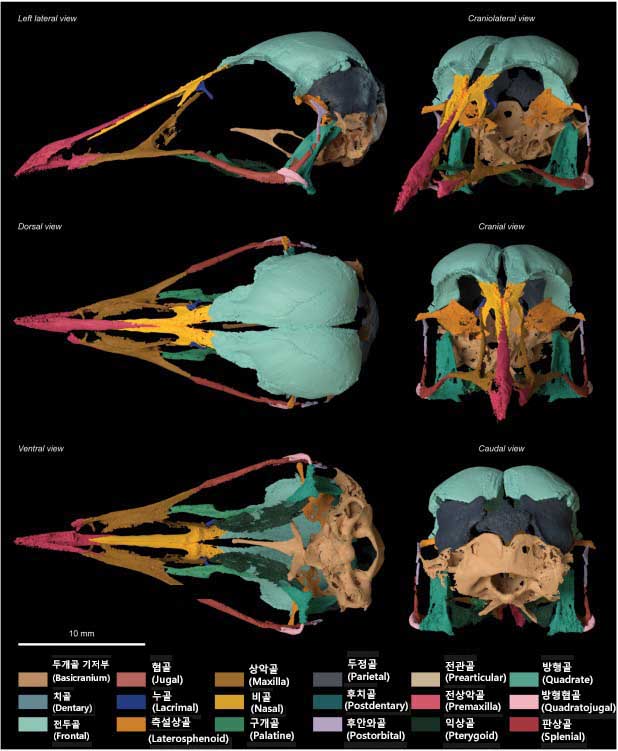

나바오르니스는 보존률이 매우 뛰어난 화석입니다. 그중에서 가장 두드러지는 특징이라면 머리뼈입니다. 앞서 언급하엿듯이 대부분의 새 화석은 암석 위에 그림으로 그려진 것처럼 2D 형태로 보존되는 게 대부분입니다. 그렇기 때문에 머리뼈의 신경계가 흐른 흔적이나 기타 상세한 부분이 짓눌려서 보존됩니다. 즉, 정확한 모습을 파악하기 어렵다는 한계가 있지요. 특히 두뇌의 형태를 알기 어렵다는 치명적인 단점이 있습니다. 그 반면에 나바오르니스의 머리뼈는 매우 온전한 상태로 보존되어 있습니다. 3D 형태로 보존되어 있기 때문이죠.

연구진은 이렇게 잘 보존된 나바오르니스의 화석을 CT로 스캔하였습니다. 화석의 내부 형태를 알기 위해서죠. 분석을 해서 이 새의 두뇌 형태를 유추해 낼 수 있었습니다. 두뇌는 두개골로 감싸여서 보호받으니 두개골의 내부구조를 알아내면 두뇌의 형태를 알아낼 수 있게 되지요.

그렇게 알아낸 나바오르니스의 두뇌 형태는 매우 흥미로웠습니다. 이 원시적인 새의 두뇌에서 대뇌는 크기가 발달하였습니다. 그 크기는 우리가 시조새라고 하는 아르카에옵테릭스의 것보다는 더 컷습니다. 그 반면에 오늘날 새보다는 크기가 작았습니다. 거기에다가 두뇌의 다른 기관은 오늘날 새보다는 덜 발달한 형태를 하고 있었습니다. 이는 곧 새의 진화 과정에서 대두뇌가 발달하는 과정이 있었으며 나바오르니스는 그 중간 과정에 있었다는 것을 의미합니다.

육식공룡에서 새까지의 두뇌의 발달 과정을 좀 더 자세히 파보면, 새로 가까운 공룡으로 갈수록 대뇌와 시각을 담당하는 기관인 시엽(Optic lobes)이 커지는 경향을 보였습니다. 특히 나바오르니스의 대뇌와 시엽을 보면 오늘날 새와 비견될 정도로 커졌죠. 아마 오늘날 새처럼 이 새도 시력이 매우 좋았을거 같습니다. 그리고 두뇌의 형태가 오늘날 새처럼 휘어지는 모양을 하고 있습니다. 이 새보다 더 예전에 살았던 공룡이나 시조새의 두뇌가 거의 일직선에 가까운 형태의 두뇌를 가지고 있었습니다. 즉, 나바오르니스의 두뇌는 공룡에서 서서히 새로 진화해가는 두뇌의 모양의 중간 과정의 모양을 하고 있다는 것입니다.

그리고 연구진은 나바오르니스의 내이(Inner ear)구조에 대해서도 알아내었습니다. 귀는 보통 소리를 듣는 역할을 하지만 동시에 몸의 균형을 감지하는 일도 합니다. 내이는 뼈 미로(Labyrinth)가 복잡할수록 나바오르니스의 내이 기관은 형태가 오늘날 새처럼 복잡한 형태를 하고 있었습니다. 이는 이 새가 하늘을 날 때 오늘날 새처럼 균형을 매우 세밀하게 잡았다는 것을 뜻합니다. 뼈 미로를 이루는 기관 중 하나인 전정기관(Vestibule)에 있는 이석(otolith)을 통해서 균형을 감지하는 역할을 합니다. 몸이 기울어질 때 이석이 같이 기울면서 세포를 자극하여서 몸의 균형을 감지하는 것이죠. 새는 비행을 하기 위해서 이 균형을 매우 세심하게 잡을 필요가 있습니다. 따라서 오늘날 새는 뼈 미로가 매우 발달하여 있습니다. 나바오르니스의 내이 구조를 본 연구진은 이 새의 내이 구조가 오늘날 새만큼은 아니지만 기존의 다른 육식공룡이나 시조새보다는 더 발달한 모습이라는 것을 발견하였습니다. 즉, 내이 구조 역시 나바오르니스가 육식공룡과 오늘날 새의 진화 과정의 한 단락을 차지하고 있다는 것을 증명합니다. 또한 나바오르니스의 화석은 오늘날 새의 발달된 시력과 뛰어난 균형감각등이 8천만 년 전에 발달하였다는 것을 뜻하기도 하죠.

이렇게 나바오르니스는 새의 진화 과정에 대해서 하나의 또 다른 이야기를 우리에게 하였습니다. 진화란 꽤 오랜 시간에 걸쳐서 서서히 이루어지는 만큼 라이브로 그 과정을 볼 수는 없지만 이렇게 화석이나 다른 흔적을 통해서 과정을 추적할 수는 있죠. 그 과정을 추적하는 것이 고생물학이라는 학문을 연구하는 하나의 즐거움이 아닐까 합니다. 앞으로 또 진화에 대해서 어떤 연구 결과가 나올지 기대되네요.

연구 및 자료 출처-

University of Cambridge: Bird brain from the age of dinosaurs reveals roots of avian intelligence

(https://www.cam.ac.uk/stories/roots-of-bird-intelligence)

ZME Science: Scientists Unearth a ‘Missing Link’ in Bird Brain Evolution in 80-Million-Year-Old Fossil

Cambridge University: Rosetta Stone of Bird Brain Evolution

(https://www.youtube.com/watch?v=UE0jk0YWDHQ)

Chiappe, L.M., Navalón, G., Martinelli, A.G. et al. Cretaceous bird from Brazil informs the evolution of the avian skull and brain. Nature 635, 376–381 (2024). https://doi.org/10.1038/s41586-024-08114-4

'논문을 읽다 > 진화사' 카테고리의 다른 글

| 이시성 - 진화과정에서 보이는 특이한 패턴 - (0) | 2024.09.21 |

|---|---|

| 화석기록의 부재 (2) - 해결된 초창기 사지동물의 화석기록 미스터리 - (0) | 2023.07.15 |

| 화석 기록의 부재 (1) - 곤충의 날개 진화와 미스터리 - (0) | 2023.07.09 |

| 박쥐의 과거- 수수께끼의 과거사 (1) | 2023.04.30 |

| 쥐와 비버, 그리고 다람쥐(9)- 역사상 가장 거대한 설치류 (2) | 2023.04.15 |